掛軸の作者を調べる手がかりは、署名と落款(印)、作品の3点だろうと思います。

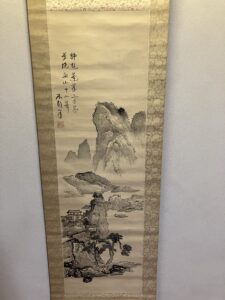

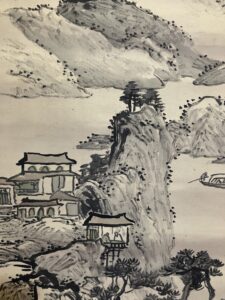

ここではこちらの作品を参考にして、作者を調べる手がかりを見つけていきたいと思います。

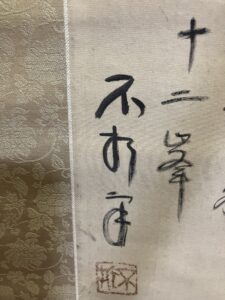

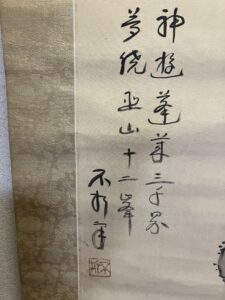

署名

まず、署名から。

↑上の署名は「不折」書と書かれています。

署名は必ずしも本人の名前ということではなく、号と呼ばれるものを使用している場合も多いです。

よく使われるのが「道人、散人、山人、野人、居士、逸士」など様々で、〇〇道人や、〇〇散人という号ですと、署名だけで判断することが困難な場合も少なくありません。

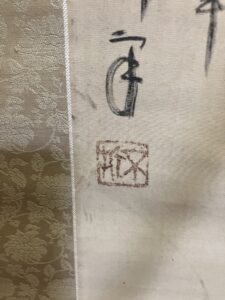

落款

次は落款(らっかん)。

落款は、掛軸の作品に捺されている印鑑のことで、ほとんどの作品には捺されているように思います。

↑こちらにも「不折」と印が捺されています。

落款は隷書体など書体が様々で、解読が困難なことも多々あります。

また、落款にも号などを捺してある場合も多いため、こちらも調べる際は注意が必要です。

作品

最後に、作品の作風。

署名や落款を調べて作者の目途が立ったら、作風も確認してみましょう。

ほとんどの場合、作者によって作品に特徴がありますので、その辺を見ていきます。

署名に「不折」落款にも「不折」とありましたね。

インターネットで「不折」と検索すると、「中村不折」という方が出てきました。

作風や書の雰囲気などで正しいかの判断材料にされるのも良いかもしれません。

上記は試しに私がいろんな方面から調べたと仮定した結果、最終的にこちらのお品は、「中村不折」という方の確率が高そうだと判断できました。断定は基本的にしませんが。

ただし、インターネット上に出ている画像が参考になるかと言えば、YESともNOとも言えます。

ネットの画像は、ある意味玉石混交で、一般の方がその中から正しい情報を見つけ出すのは案外骨の折れる作業になるかもしれません。

また、特に有名な方のものは、模写したものが多く、署名や落款が正しいからと言って、その作品が正しいものとは限らないケースの方が多いです。

ですので、その際は、図録や専門書籍などを参考にしてみるのも良いかもしれません。

それでも気になる場合は、所定の公的鑑定機関に鑑定の問い合わせされることをおすすめします。

当店では品物の正否の断定(鑑定)をすることは基本的には致しません。

【参考】掛軸の鑑定って 査定との違い

まとめ

このように、署名と落款(印)、作品本体の3点を見ていくとある程度、作者の名前は分かる場合もあるかと思います。

但し、昭和の時代に量産されたものは作者はわからないものが多く、そもそも価値がないケースがほとんどかもしれません。

また、肉筆(絵具や墨で描いた・書いたもの)ではなくて、印刷物であることも多々あるのでその辺も注意なさって下さい。